История

Основан на месте древнего поселения славян-вятичей. Упоминается в летописях с 12 в. (в 1146 и 1154 гг. под названием Козлеск, Козелеск), входил в Черниговское княжество. Древность названия позволяет предполагать образование его как притяжательного прилагательного с суффиксом -ск от прозвищного имени Козел. Менее вероятны версии, предполагающие связь с названием животного козёл или с козёл "строение в поле для собранного хлеба; стропила".

Козельск получил известность мужественной обороной весной 1238 г. против войск хана Батыя (жители Козельска оборонялись 7 недель, уничтожили около 4 тыс. монголо-татар; все защитники погибли, город был уничтожен).

Позже вошёл в состав Карачевского княжества, во второй половине 14 в. и в 1445-94 гг. во владении Литвы, с 1494 г. в составе Московского государства.

Иван IV Грозный включил его в опричнину, при нём город был окружён новой деревянной крепостной стеной. В 1607 г. в Козельске находиося один из отрядов И.И. Болотникова, оказавший упорное сопротивление царским войскам. В 1610 г. был разграблен польско-литовскими войсками.

В 16-17 вв. Козельск переживал период наибольшего расцвета. В городе было 15 тыс. жителей и 40 церквей.

С 1708 г. - в составе Смоленской, с 1719 г. - Московской губернии, с 1776 г. - уездный город Калужского наместничества (позднее губернии).

В 18-19 вв. Козельск - транзитный торговый путь между Россией и Украиной.

В 1892 г. в Козельске насчитывалось 1010 домов (48 из них каменных), имелись собор и 7 церквей. Действовало 7 фабрик и заводов.

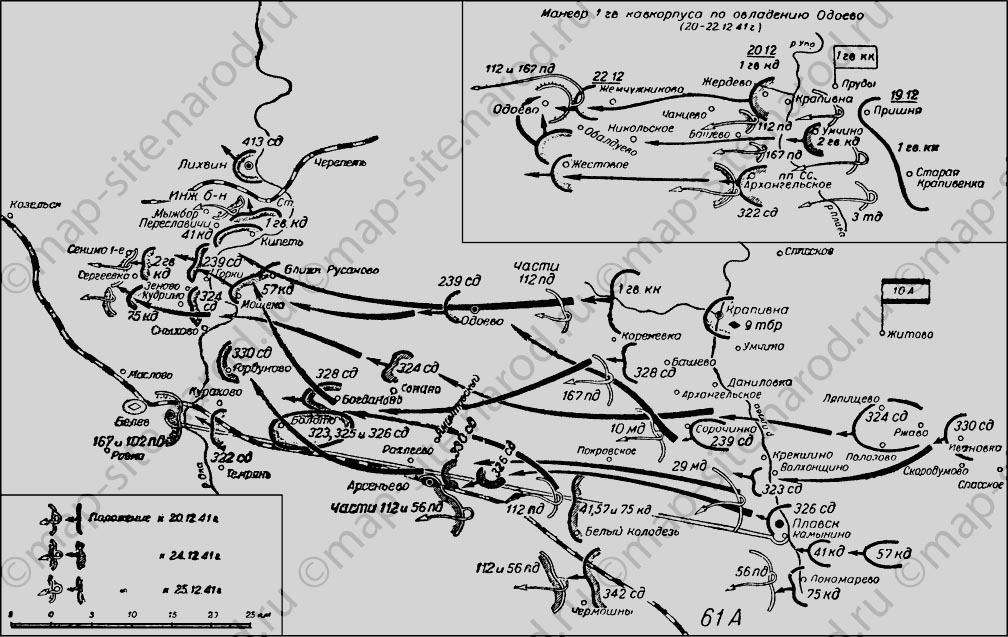

В годы Великой Отечественной войны 1941-45 Козельск был оккупирован немецко-фашистскими войсками с 8 октября по 27 декабря 1941 г. и сильно разрушен.

Экономика

В районе Козельска размещается 28-я гвардейская ракетная дивизия РВСН. До трети населения Козельска так или иначе связаны с ракетной дивизией.

заводы:

Козельский механический завод

спецавтомобили на шасси ГАЗ, ЗИЛ, ВАЗ, КАМАЗ

стекольный завод

кирпичный завод

молочный завод

Достопримечательности

Застройку главной улицы Козельска определили бывшие каменные купеческие особняки 19 в.

Близ Козельска, на севере, в селе Нижние Прыски, - церковь Преображения (1787), единственная постройка, уцелевшая от родовой усадьбы Кашкиных.

В 3 км от Козельска, на правом берегу Жиздры, - монастырь Оптина пустынь, один из важнейших русских религиозных центров (восстановлен как действующий в 1987). Основан в 15 в., переживал расцвет в конце 18 в., особенно после 1821, когда был устроен Иоанно-Предтеченский скит для монахов-пустынников за монастырской рощей - своеобразный религиозно-философский и культурный центр. На территории монастыря, окружённого невысокой оградой (1832-39, 4 башни с кельями и 2 проходные) - Введенский собор (1750-71), к югу от него Казанская церковь (1805-11), к северу - церковь Марии Египетской (1858), к востоку - Владимирская церковь, к западу - колокольня (1801-04, высота более 40 м.).

В 15 км к югу от Козельска - бывшая усадьба князей Волконских. Сохранились церковь и регулярный парк.

Свято-Введенский мужской монастырь Оптиной Пустыни

Женский монастырь в Шамордино.

Козельский краеведческий музей с отделом "Оптина пустынь"

Среди городов Калужской области Козельск принадлежит к числу наиболее древних. Он возник в начале XII в. В главном здании музея находится хранилище Оптинских экспонатов и экспозиция, посвященная истории Оптиной пустыни и великим русским писателям, которые не раз там бывали: Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский; здесь похоронены известные славянофилы братья Киреевские.

Особую известность городу принесла героическая оборона от войск Батыя в 1238 г. На центральной улице Козельска особо выделяется своей архитектурой старинное 2-х этажное здание (XIX в.) - имение купца Цыпулина. В 1998 г. это здание было передано под Козельский краеведческий музей. После реставрации в феврале 2006 года состоялось открытие первого зала, где представлена диорама, посвященная событиям 1238 г. - большое батальное полотно, на котором запечатлен самый трагический момент Козельской битвы.

Музей леса "Лесные истоки"

В Калужской области на базе Козельского лесхоза создан музей леса. Экспозиция отражает историю лесного хозяйства и лесных учреждений области со времен Ивана Грозного, рассказывает о растительном и животном мире Калужской области. В фондах музея собраны уникальные поделки из дерева, которыми славилась Козельская земля: рубели, лукошки, вальки, грабли, инструменты, применяемые для обработки древесины.

Свято-Никольская церковь на Белёвской горке была построена в 1740 г. обергофмаршалом Д. А. Шепелевым, который был погребен в ней согласно завещанию.

Трехпрестольный храм с приделами в честь Иоанна Воина и иконы Божией Матери “Утоли моя печали” был построен в 1740 г. гофмаршалом Д. А. Шепелевым. В 1777 г. в храме произошел сильный пожар, повредивший архитектурные украшения из белого камня и лекального кирпича. В 1889 г. в храме снова был пожар. В 1895 г. было получено разрешение от Калужского губернского правления о пристройке к храму трапезной с приделами. В 1896 г. храм был расширен устройством левого придела. Этот придел был устроен усердием прихожан и сторонних жертвователей. В 1908 г. проходила переделка главной части храма, на что следует донесение Калужскому губернатору; ремонт приостановлен в интересах сохранения ее как памятника древности.

В 1927 г. храм закрыли. В дальнейшем в советское время в здании храма размещались цеха швейной фабрики. Храм передан Калужской епархии 21 сентября 1994 г. Состояние его на момент передачи было удручающим: выбоины в цоколе алтарной части, мелкие и крупные трещины в стенах, металлические тяжи погнуты и разорваны, крыша трапезной части отсутствовала, а над четвериком кровля сохранялась частично.

В 15 км к югу от Козельска, в селе Волконское, - бывшая усадьба князей Волконских. Сохранились церковь (1771) и регулярный парк.

Музей поискового движения

Материалы, накопленные в результате многолетней краеведческой и поисковой работы военно-патриотического отряда "Гвардеец" на территории Козельского и близлежащих районов области.

Церковь Вознесения Господня

Кирпичная церковь, построенная в первой четверти XVII века как собор женского Вознесенского монастыря. Прежде пятиглавая. Трапезная в 1740 году соединила колокольню с храмом. Новые трёхъярусная колокольня и трапезная с Пятницким и Михайловским приделами выстроены в 1870-1873.

В 1931 закрыта, завершия и колокольня снесены, искажена перестройками. В настоящее время здание находится на территории хлебозавода и используется им для своих нужд, несмотря на то, что является памятником архитектуры федерального значения.

В 2010 получено благословение на возобновление при храме женского Георгиевского монастыря.

Церковь Сошествия Святого Духа

Каменный храм был построен в 1789 г. купцом Петром Месняевым. В начале XIX в. к нему пристроена каменная трехъярусная колокольня. В храме было три престола: главный - в честь Сошествия Святаго Духа, южный - во имя бессребреников Космы и Дамиана, северный - во имя святителей Афанасия и Кирилла, епископов Александрийских. С правой стороны от колокольни была каменная сторожка. Имелась церковная библиотека.

Храм закрыли в 1923 г., а здание отдали под склад. Хранили махорку, потом зерно. Здание ни разу не ремонтировалось и вскоре пришло в такое состояние, что Козельский райсовет обратился с ходатайством в Исполком облсовета о разборке храма на строительный материал.

Реставрация храма была закончена к 1988 г., к 750-летию битвы с татаро-монголами. В ней была расположена диорама «Оборона Козельска от татаро-монгольских полчищ». В 1995 г. здание храма передали РПЦ.

В 15 км. от Козельска, около с. Гранный Холм на берегу реки Чертовская находится урочище Чёртово Городище - интересный памятник природы на территории национального парка Угра.

Основной достопримечательностью урочища является холм с выходами на поверхность скал песчаника, нехарактерных для средней полосы России. Помимо этого тут произрастают реликтовые растения — мох шистостега и папоротник-многоножка.

На центральной улице Козельска особо выделяется своей архитектурой старинное 2-х этажное здание (XIX в.) - имение купца Цыпулина. В 1998 г. это здание было передано под Козельский краеведческий музей.

После реставрации в феврале 2006 года состоялось открытие первого зала, где представлена диорама, посвященная событиям 1238 г. - большое батальное полотно, на котором запечатлен самый трагический момент Козельской битвы.

Каменный одноэтажный с колокольней Успенский собор был построен в 1824 году соборным протоиереем Анчуковским с братией и прихожанами. Подлинное время возведения каменного здания храма точно не известно.

Успенский собор был возведен на береговом возвышении, в средней древней острожной осыпи, вблизи городского парка и должен был, по замыслу архитектора, соответствовать духу времени, выглядеть современно. К сожалению, автор проекта неизвестен. Собор - характерный образец архитектуры провинциального русского классицизма. Принадлежит к типу ротондальных (круглых) построек, выполненных в византийском стиле. Отличительной особенностью постройки были колонны - главное украшение храма.

Собор был закрыт в 1928 году и переоборудован в дом Соцкультуры. Во время Великой Отечественной войны в период короткой оккупации Козельского района фашистами, храм был осквернен, в нем находилась немецкая конюшня. С 50-х годов XX века храм использовался как здание районного Дома культуры, показ фильмов и танцы было главным его предназначением. Длительное время здание не ремонтировалось и к концу XX века пришло в полуразрушенное состояние: без куполов и крыши, без пола, окон и дверей. В 2001 году началось его восстановление.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

В XVII-XVIII вв. находилась на кладбище Успенского собора. На нынешнее место перенесена в 1800 году. Существующее кирпичное здание с колокольней возведено в 1840 году. В 1871 году распространена приделами Варвары и Параскевы.

В сер. ХХ в. закрыта и перестроена в двухэтажный жилой дом. Колокольня разрушена. В 1990-х повреждена пожаром и почти полностью потеряла признаки культового сооружения. В настоящее время в руинах, кровли нет. Была приписана к Успенскому собору.

Казанская Амвросиевская пустынь в Шамордино

Женская пустынь основана преп. Амвросием Оптинским в 1884 году. В 1901 году получила статус общежительного монастыря. Здания выстроены по проектам Р. И. Клейна, С. В. Шервуда и Б. А. Савицкого в основном на средства чаеторговца С. В. Перлова. Первой настоятельницей стала духовная дочь старца Амвросия монахиня София Астафьева-Болотова.

К 1918 году году здесь подвизались более 800 сестер. Имелась богадельня, больница, приют для девочек-сирот, несколько скитов. В 1923 году монастырь был закрыт; часть сестёр расстреляна, часть сослана. На территории и в зданиях расположился детдом, позже - сельхозтехникум. Вновь открыт в 1990 году. Ныне в почти полностью сохранившийся комплекс монастыря входят 5 храмов, трапезная, водонапорная башня, каретный сарай, корпуса больницы, мастерских и две деревянные кельи.

В монастыре жила и была похоронена сестра Льва Толстого Мария.

Спаса Нерукотворного пустынь

История основания монастыря берет свое начало в 1924 г., когда после разорения Свято-Введенской Оптиной пустыни часть братии во главе с иеромонахом Пантелеимоном (Шибановым) поселилась в с. Клыкове Козельского района. Село Клыково, где жили оптинские монахи, расположено на берегу реки Сирёна. Клыково - живописный уголок. Храм в честь Нерукотворного Спаса был построен еще в XVIII веке, но в советское время был разрушен.

В 1990-х годах заново открылся в Клыково монастырь. Несколько молодых людей, ранее проходивших послушание в Оптиной пустыни, были направлены Митрополитом Климентом в Клыково для восстановления храма. В то же время здесь поселилась и известная старица Схимонахиня Сепфора (Шнякина), которая по праву считается основательницей обители. При ней был восстановлен храм и зародилась монашеская жизнь в Клыковском монастыре.

Церковь Благовещения

Храм каменный, с каменной колокольней и оградой. Построен в 1810 г. поручиком Федором Ивановичем и Евдокией Авраамовной Рахмановыми. В 1871 г. трапезная была распространена за счет прихожан. Храм простроен в стиле русского классицизма.

Закрыли, разграбили и осквернили храм в 1937 г. Известно, что вокруг храма было кладбище духовенства и известных людей г. Козельска. После 1937 г. надгробия были уничтожены, а могилы сравняли с землей. Во время войны (1941 - 1942 гг.) в полуразрушенном храме протоиереем Стефаном Кузьмичем Акулиным проводились богослужения. С тех пор храм стал единственным действующим в городе Козельске.

Прихожанами почитается могила блаженного молчальника Тита, жившего в сторожке при храме в первой четверти XIX в.

Красноармейская улица

МиГ-17 в Козельске

ДЕДУШКА_ЛЕСНИК,

ДЕДУШКА_ЛЕСНИК,

.png) Про Козельск говорят «Мал городок, да старше Москвы на годок». Козельск – город легендарный, снискавший себе неувядаемую славу и вечную память...

Про Козельск говорят «Мал городок, да старше Москвы на годок». Козельск – город легендарный, снискавший себе неувядаемую славу и вечную память...

ДЕДУШКА_ЛЕСНИК,

ДЕДУШКА_ЛЕСНИК,